特別インタビュー:トット基金 理事長 黒柳 徹子 さん

「2024年パリ公演を終えて。聞こえる人も聞こえない人も共に楽しめる『手話狂言』が拓くDE&I※の世界」

2025.6.24

【特集083】

※DE&I:ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(Diversity:多様性 / Equity:公平性 / Inclusion:包摂性)。多様な人が生きる社会で、多様性とアイデンティティを尊重し、かつ、公平な活躍機会を与えられている状態を意味する言葉。

パリオリンピック・パラリンピック 2024、東京デフリンピック2025 を目前に控えた2024年7月6日、演劇の都パリのパリ日本文化会館で、障がいの有無や国籍の違いを越えて誰もが楽しめる国際手話による演劇「手話狂言」の舞台公演(日本ろう者劇団)が行われ、表現豊かな手話が拓く「舞台芸術におけるダイバーシティ&インクルージョン」の可能性を感じさせる機会となりました。

この公演の企画・製作は、黒柳徹子さん。手話狂言の発案者であり、「日本ろう者劇団」を運営するトット基金※の創設者でもあります。パリ公演のお話をはじめ、世界中で上演してきた手話狂言が国際社会へもたらす可能性について、黒柳徹子さんを中心に、狂言師の三宅近成さん、日本ろう者劇団の井崎哲也さんにお話を伺いました。

※トット基金:1981年出版の大ベストセラー小説『窓ぎわのトットちゃん』(黒柳徹子 著)の印税をもとに設立した社会福祉法人。就労継続支援B型施設「トット文化館」と手話による演劇公演を行う「日本ろう者劇団」を運営する。

トット基金 理事長 黒柳 徹子 さん写真 :下村一喜氏撮影) / 和泉流狂言師 三宅 近成 さん / 井崎 哲也 さん 日本ろう者劇団

※インタビューは2024年11月リモートにて行われました。※井崎さんのコメントは手話同時通訳を介しての会話となります。

アメリカのろう者劇団と一緒に舞台に立ちながら手話による演劇を日本各地で上演。

−このたびはパリ日本文化会館での「手話狂言」公演のご成功、おめでとうございます。来場者の皆さまに大変好評だったとお伺いしました。1983年にイタリアのパレルモで初上演されて以来、40年以上にわたって国内外で公演を重ねてこられた手話狂言ですが、黒柳さんがこの舞台表現を発案された当時のことをお聞かせいただけますでしょうか。

黒柳徹子さん(以下、黒柳):手話狂言が生まれるもっと前のことになりますけれど、私は1970年代にニューヨークへ演劇の勉強をしに行っていたことがあるんですね。その時に、ブロードウェイでろう者の人たちの舞台を観たのですが、演者の皆さんが手話で芝居をしていて、すごくいいものを見たと感激しました。日本に帰国後、1979年に新聞社の協力を得てアメリカのろう者劇団の日本公演が実現したんです。私自身も役者としてその舞台に一緒に立ちながら全国の主要都市を公演してまわりました。当時の日本は手話そのものがまだあまり知られていない時代でしたが、その公演をきっかけに、手話がどんなものか知られるようになっていったんです。日本公演がNHKのニュースで取り上げられたり、その年の暮れに紅白歌合戦の司会をした時に「今日は歌手の皆さんが一生懸命歌いますから、応援してください」というようなことをちょっとだけ手話でやったりしたんですね。その後手話が一躍有名になって、手話の教育番組もできたりして、だんだん浸透していきました。

−当時の手話ブームにも大きな影響を与えられたのですね。トット基金が生まれたのもその頃ですね。

黒柳:アメリカの劇団の公演を観てカルチャーショックを受けた演劇好きのろうの若者たちが、「自分たちも手話で芝居をやりたい」と私のところに何人も来ていました。そして彼らが仲間を集めて劇団をつくったんですね。それで、ろう者の若者たちが演劇活動できる環境を日本にもつくりたいという思いが高まったんです。当時私の著書『窓ぎわのトットちゃん』が売れていましたので、その印税を使って1982年に「社会福祉法人トット基金」を設立しました。そして芝居のお稽古ができるように「トット文化館」という建物もつくって、若者たちがつくった劇団はトット基金の付帯劇団「日本ろう者劇団」になったんです。ここに同席している井崎哲也さんも創立の時の中核メンバーで、今も劇団顧問として若手を指導しています。

ろう者も、聞こえる人も、海外の観客も楽しめる手話狂言という新しい舞台芸術の創造。

−手話狂言が生まれたきっかけは何だったのでしょう?

黒柳:1983年にイタリアのパレルモで世界ろう者会議・演劇祭典があったのですが、そこで日本の演劇が見たいとお願いされて、何にしようかしらと考えて、狂言がいいと思ったんです。狂言は一つの演目が15分から20分くらいでとても短いですから、ろう者の人たちが観るのにちょうどいいんですね。耳が聞こえない人たちは目だけで芝居を観るわけですから、長時間の演目は疲れてしまいます。私は以前から月に一度は狂言を観ていてよく知っていましたし、狂言なら内容も親しみやすくて海外でやっても十分伝わると思いました。それで、懇意にしていた狂言師の三宅右近さんに教えてもらえるようにお願いしたんです。彼ならろう者のことをわかってくれるだろうと思って。そして手話で狂言の舞台ができるように短期間に集中して指導してもらいました。

−これまでにない新しい舞台芸術としての手話狂言は、当時驚きを持って迎えられたのではないでしょうか。初の海外公演ではどんな反響だったのでしょう?

黒柳:2000人くらいの劇場で、とってもわかりやすい「六地蔵」という演目をやったのですけれど、終わったとたんに大喝采で、とはいっても拍手では聞こえないので、観客の皆さんが手話で「アイラブユー」のマークをつくってくれたんです。狂言は終演後に舞台に戻ってはいけないのですけれど、演者に舞台に出てきてもらって会場からのアイラブユーのメッセージを受けとりました。

−初舞台から40年以上にわたって国内外で公演を続けてきていらっしゃいますが、海外で手話狂言はどのように評価されているのでしょう。

黒柳:ずいぶん褒めていただきました。日本文化の狂言を観るのが初めてという海外の皆さんに日本の伝統文化を伝えることができたこと、そしてろう者の人たちが手で喋るのだという手話のこと、聞こえる人には狂言師がセリフを言ってくれますし、聞こえない人は手話で理解できる、いろいろな意味で評判がよかったですね。みんなが文化交流できる、コミュニケーションできる素晴らしいことだと評価してもらえました。また、1987年には、新しいジャンルの演劇をつくったことを評価されて、文化庁芸術祭賞を受賞しました。

狂言師の声、国際手話、字幕という三言語がピッタリ連動して観客に響いたパリ公演。

−日本の伝統芸能である狂言と手話の表現による手話狂言の魅力について、改めてお聞かせください。

黒柳:それについては、今日インタビューに一緒に参加してくださっている三宅近成さんにお答えいただきましょう。近成さんは右近さんの坊ちゃんであり、狂言師として指導をしてくださっていて、パリ公演では声の出演をしてくれています。

三宅近成さん(以下、三宅):狂言の台詞は現代語に近いと言われています。一方で日本の手話は、独立した一つの言語です。つまり手話狂言は、狂言師による音声の台詞と視覚的に伝える手話という二つの言語で同時に上演していることになるんですね。たとえ手話がわからなくても表情豊かな手話の形を見れば、なんとなく意味を汲むことができるんですよ。ですから普通に狂言を見るよりも、二言語の手話狂言の方がかえってわかりやすいと思います。

−手話狂言は、古典芸能の味わい深さと手話の豊かな表現力を併せ持っているのですね。今回のパリ公演で、何か印象的だったエピソードがあればお聞かせください。

黒柳:この間のパリ公演では、パリ日本文化会館の方が協力してくださって、字幕をつけていただいたんですよね。なおのことストーリーがよく伝わったことと思います。

三宅:今回の公演に際しては、私たちも入念に準備をしてまいりました。これまで日本手話でやっていたものをすべて国際手話に直して持っていったんです。狂言師の声と国際手話、そして字幕で、どういうお客様にも理解いただけるように考えました。実は同時期にランスという町でろう者のフェスティバルがあって、多くのろう者がフェスティバルの方へ行ってしまいましたから、手話狂言のパリ公演には耳の聞こえる方が多かったんです。結果的に、今回三つの言語で演じたことで、過去に類をみないほどお客様の反応がよい公演となりました。というのも、パリ日本文化会館が手配した翻訳者の方が、狂言文化や台詞の間合いを本当によく理解してくださっていて、字幕を出すタイミングが狂言と驚くほどピタッと連動していたんですね。狂言師が台詞を発する、そして役者が手話で表現する、その瞬間とてもいい間合いで字幕が出るという、とても印象深い舞台となりました。

国や言語が違っても、手話ができれば世界中の人が対話することができる。

−国際手話というお話がありましたが、日本の手話やアメリカの手話、フランスの手話など、それぞれに表現が異なるのですね?

黒柳:そうです。例えば「結婚する」という表現は、日本手話では「男性を意味する親指と女性を意味する小指を近づける」ジェスチャーをしますが、国際手話では「指輪をする」ジェスチャーをするんです。パレルモの演劇祭典ではいろいろな国の手話表現を観ましたが「結婚」についてはどの国もだいたい同じでした。

−国ごとに手話が違うことで、コミュニケーションの難しさはあるのでしょうか?

黒柳:アメリカのろう者劇団の俳優たちが日本公演に来た時、彼らは「手話は違っても1週間あれば大概の日常会話は理解できる。1カ月あれば哲学の話でもなんでもできる」「言葉は違ってもろう者同士は理解し合える」と言ったんですよ。その時私は、「みんなが手話ができれば、世界中の人々が対話することができるのに」と心から思いました。

−手話という言語は、国際交流という意味では言語の壁も、聞こえる人聞こえない人の壁も越える、とても大きな可能性を持った表現なのですね。これまでさまざまな国の演劇を観てこれらた中で、何かお感じなったことはありますか?

黒柳:井崎さんは海外公演でいろいろな国の劇団をご覧になっていますよね?

井崎:これまでいろいろな国で公演しましたので、たくさんの国や地域の劇団の芝居を観てきました。劇団それぞれにさまざまなカラーや表現があって、伝統的な芝居をするところもあれば、斬新な表現の新作にチャレンジしている劇団もある。本当に違いがいろいろあると感じています。私たちは手話狂言という舞台芸術を、自信を持って世界という舞台で伝えてまわれたと思っております。

狂言師からろう者へ、そして次の世代へ受け継がれる手話狂言。

−今後のビジョンをお聞かせください。

井崎さん:日本ろう者劇団は、三宅右近先生に出会ってから、たくさんの新しい作品を演じさせていただきまして、大変喜びを感じております。伝統芸能の厳しい教えの中、中途半端ではいけないと、時間をかけて毎日毎日練習をしてきました。ろう者が萎縮することなく42年間続けることができたのは、三宅右近先生とここにいる近成さんのおかげです。狂言の形には、素晴らしいものがたくさんありますので、これからもチャレンジを続けていきたいですね。

黒柳さん:本当に伝統芸能というのは、いい指導者がいないとうまくいかないものですから、右近さんが快く引き受けてくださってよかったです。そして今は息子さんたちが教えてくださっている。とてもありがたいことだと思っています。現代劇でもろう者が観るのにちょうどいい感じの短い芝居があれば、また新しい舞台表現にチャレンジしてみたいですね。

−ろう者の方も耳の聞こえる方も、言語の異なる人も一緒に楽しめる手話狂言は、まさに今回の特集テーマである「ダイバーシティとインクルージョン」というテーマに沿った舞台芸術であると改めて感じ入りました。本日はありがとうございました。

[パリ日本文化会館 舞台公演]

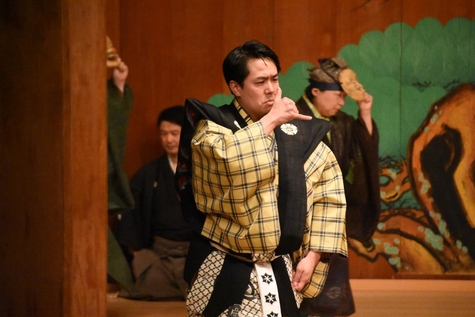

手話狂言『瓜盗人(うりぬすびと)』『鶏聟(にわとりむこ) 』 日本ろう者劇団

*会場:パリ日本文化会

*演目: 手話狂言解説 三宅近成 / 江副悟史(仏語音声・国際手話通訳付)

手話狂言「瓜盗人(うりぬすびと)」「鶏聟(にわとりむこ)」

*出演:日本ろう者劇団(江副悟史 / 砂田アトム / 鈴まみ / 五十嵐由美子 / 長谷川翔平 / 五日市十夢)

*声の出演:三宅狂言会(三宅右矩 / 三宅近成 / 金田弘明 / 小飯塚光生)

*演出・指導:三宅右近

*企画・製作:黒柳徹子

[手話狂言とは]

1982年に「トット基金」理事長の黒柳徹子さんが発案し、「聞える人も聞えない人も共に楽しめる演劇」として国内外で公演している演劇です。手話の豊かな表現力と古典芸能の強靭さを併せ持つ手話狂言は、1987年に「新しいジャンルの演劇を創った」として文化庁芸術祭賞を受賞しました。耳の聞えない演者たちは厳しい稽古を重ね、表情豊かに演じる手話狂言は、現在では「通常の狂言よりわかりやすく面白い」と世界中の多くの人々に親しまれています。40年を超える公演活動の成果として、2021年には能楽界で由緒ある「第31回催花賞」を受賞、能楽界に手話狂言の足跡を残しました。

プロフィール

黒柳 徹子 女優 / ユニセフ親善大使 / トット基金 理事長

東京生まれ。トモエ学園から香蘭女学校を経て東京音楽大学声楽科を卒業しNHK放送劇団に入団。NHK専属のテレビ女優第1号として活躍。その後、文学座研究所、ニューヨークのMARY TARCAI演劇学校などで学ぶ。アメリカのTV番組、ジョニー・カーソンの『ザ・トゥナイト・ショー』など、多くの番組に出演。また、タイム、ニューズウイーク、ニューヨーク・タイムス、ヘラルド・トリビューン、ピープルなどに日本の代表女性として紹介される。日本初のトーク番組『徹子の部屋』は50年目をむかえる。著作『窓ぎわのトットちゃん』は800万部のベストセラー日本記録を達成。アメリカ、イギリスなどの英語圏、ドイツ、ロシア、中国語圏、アラビア語圏など、20以上の言語に翻訳される。日本語版の印税で社会福祉法人トット基金を設立。プロのろう者の俳優の養成、演劇活動、手話教室などに力を注ぐ。ユニセフ(国連児童基金)親善大使としてアフリカ、アジアなどを訪問。メディアを通してその現状報告と募金活動などに従事。日本ペンクラブ会員。ちひろ美術館(東京・安曇野)館長。東京フィルハーモニー交響楽団副理事長。日本パンダ保護協会名誉会長など。文化功労者。

三宅 近成 和泉流狂言師

能楽師狂⾔⽅和泉流。祖⽗は⼈間国宝・九世三宅藤九郎。⽗、重要無形⽂化財保持者・三宅右近に師事。3 歳で「柑⼦俵」にて初舞台に出演して以来、「三番叟」「釣狐」「⾦岡」「花⼦」といった秘曲、⼤曲を披く。能楽堂の能会の他、全国の会館での⼀般公演、⼩中⾼校⽣対象とした芸術鑑賞教室などに多数出演。狂⾔⽅としての活動の他にも、オペラ、現代劇にも出演する傍ら、落語や紙切りなどの演芸やミュージカルとのコラボレーション企画もプロデュースしている。⼿話狂⾔には⾃ら⼿話を⽤いて⽇本ろう者劇団の指導にあたる⼀⽅で、2014年の⼿話狂⾔公演「初春の会」の「髭櫓」でシテを務めた。

井崎 哲也 日本ろう劇団顧問 / 俳優 / トット基金トット文化館手話教室講師 / 「東京ホワイトハンドコーラス」スペシャルアドバイザー

佐賀県出身。東京教育大学(現在の筑波大学)附属聾学校卒業。1979年 日本・東京パントマイム研究所でパントマイムを学ぶ。1980年「東京ろう演劇サークル」(1981年「日本ろう者劇団」に改称)の設立に参加する。1982年よりアメリカ合衆国のプロろう者劇団「ナショナル・シアター・オブ・ザ・デフ」メンバーとして1年半参加した後、日本ろう者劇団に復帰する。NHK教育テレビ「みんなの手話」に講師として出演。1983年「あの夏一番静かな海」、1995年日本テレビ「星の金貨」の手話監修。2009年映画『ゆずり葉・-君もまた次のきみへ-』に出演。現在、一般社団法人「エル・システマニッポン」がすすめる「ホワイトハンドコーラス」で手話指導している。10年間秋篠宮妃紀子様に手話の進講役を務めた。子供のための手話絵本「手話(てことば)の本」第1、2集、「もっとトモダチになる手話の本」などの監修も行っている。N H K「お母さんといっしょ」において「童謡あめふり」手話監修もしている。2022年佐賀県杵島郡江北町広報大使に任命される。